2022年3月17日下午2:00-4:00,华中科技大学工程教育研究中心和长江经济带地区新工科教育研究基地联合推出的EER“耕塾讲坛”第四期学术报告在腾讯会议平台顺利举行。

本次学术报告的主题为“高等院校课程的变迁与改革——历史与比较的视角”,主讲人为日本广岛大学高等教育研究开发中心终身教授、博士生导师黄福涛教授。报告由郭卉教授主持,我院蔺亚琼、许心蕊等老师及二百余名师生在线参与了本次报告。

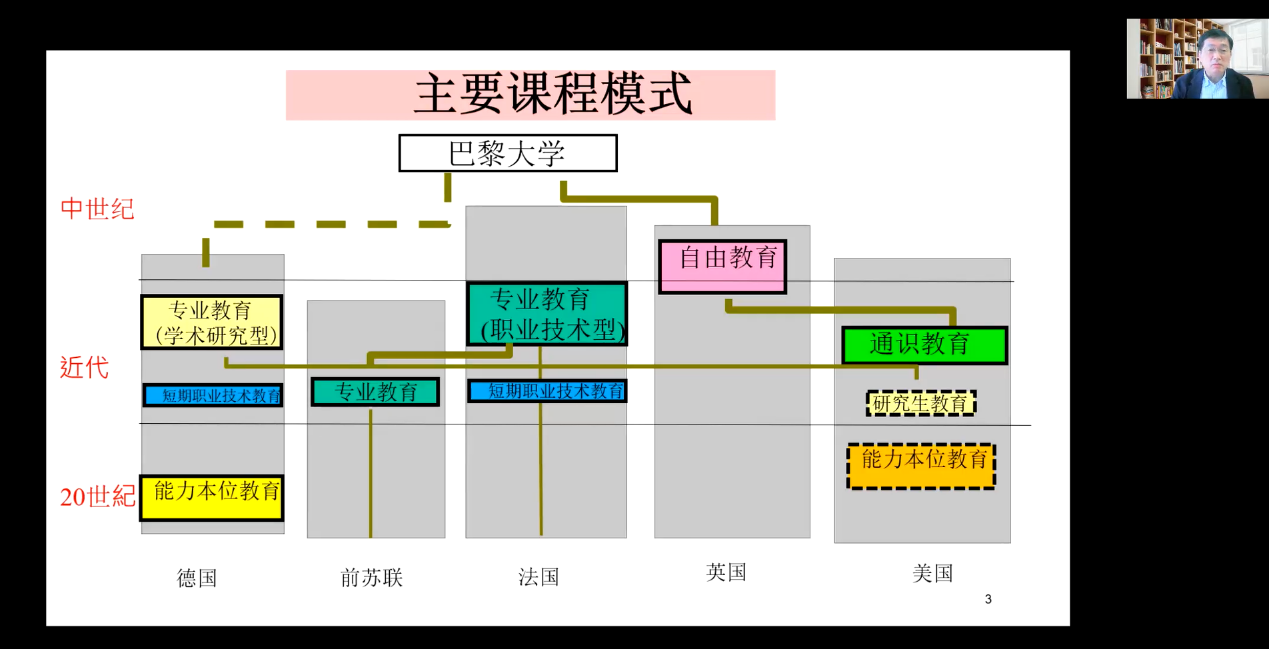

黄福涛教授首先从宏观层面梳理了中世纪以来,德、苏、法、英、美等代表性国家产生和发展出的自由教育、专业教育、通识教育、职业技术教育、研究生教育、能力本位教育等课程模式,勾画出高等院校课程模式变迁的路线图。他重点介绍了通识教育和自由教育在不同国家的发展,比较了能力本位教育中以美国、英国为代表的盎格鲁·撒克逊模式和以德国、荷兰代表的欧洲大陆模式,分析了高等职业技术教育在理念、制度和课程三个层面的主要变化。关于课程模式变化的背景和动因,黄福涛老师认为主要受职业劳动力市场调节和知识发展需要的影响。

随后,通过援引麻省理工大学、剑桥大学、苏黎世联邦理工大学等多个研究型大学工程学科的案例,黄福涛老师从院校层面就上述课程模式理念在实践中的表现进行了详细介绍,揭示了主要国家近年来高等院校课程改革的趋势,并指出当前国内课程开发面临着培养学生全球胜任力和创造力两方面的问题和挑战。

在总结中,黄福涛老师指出:从历史的视角,高校课程模式伴随历史的发展呈多样化趋势;从比较的视角,美国、英国、欧洲大陆和日本的本科课程依然具有各自鲜明的特点,但在理念和课程内容等层面的共性也越来越多;专业教育,特别是能够对应劳动力市场和社会变化的大学教育仍构成本科阶段重要内容;无论在院校层面还是在课堂教学层面,不仅通识教育与专业教育之间,专业教育与职业教育的间界限也逐步模糊,大学课程开发更强调本科课程的整合性、多学科性和国际性;本科阶段课程从传授知识更注重能力(competencies)和可迁移技能(skill)的培养;从强调入口选拔到重视学习效果的评价,保证学生达到最低学术标准;课程的实施从教师中心到重视学生主动学习,学生之间的互动以及教师与学生的互动;此外,课程的实施也从传统的课堂书本教学到重视研究性学习、海外学习和校外实习等多种形式。

报告最后,黄福涛老师耐心解答了师生们提出的问题。郭卉老师就能力本位教育模式下通识课程设置和学生学习投入问题与黄福涛老师进行了交流。报告在郭卉老师对黄福涛教授精彩分享的感谢及对加强大学课程研究的呼吁中圆满结束。