3月20日上午8点30分,教育科学研究院第七届学术年会高等教育学专场报告在101报告厅举行,高等教育学专业的同学及院友积极参与,另外来自浙江大学、中国科学院大学、东北师范大学、南京师范大学的兄弟院校学友们也参与到本次汇报。因疫情影响,本次汇报采用线上线下相结合形式,并为满足广大同学对我院年会的了解与学习,本次汇报会全程直播。据统计参与本次高等教育学汇报会观众达100余人,线上人数最高时达70余人。

本次汇报分为上下两场,上半场报告评委为贾永堂、王小青、洪敏三位老师;下半场报告评委为蔺亚琼、许心蕊、段斌斌三位老师。本场会议主持人为21级高等教育学硕士生余婷。

上半场第一位报告的同学是来自南京师范大学教育科学研究院硕士生李婧芸,报告题目为“重构终身教育时代下的大学观——基于历史与比较之视”。该研究将大学观置于终身教育背景下考量,以历史与比较为经纬进行提炼终身教育背景下大学观。具体凝练为七个方面,大学的本质观:高度开放、包容、可持续且复杂的学习化社会;大学的职能:动态性与多元化相结合;大学的人才观:培养“四会”的高质量公民与创新人才;大学的知识观:知识全方位渗透与转化;大学的目的观:以生活与生命为目的,获得幸福且神圣的人生;大学的教学观:多样性与机动性并存;大学的社会责任观:发挥引领模范作用。

第二位报告的同学为硕士生陈舟,报告题目为“卓越生何以卓越?——学习参与及其工程能力发展效应探究”。该研究基于实证分析,探究卓越计划下工科生学习参与及其工程能力发展效应。研究发现,整体而言,卓越班学生在学习参与和工程能力发展上均有着更佳表现,不同层次院校的卓越班学生通过异质性的参与路径提升其工程能力。具体来看相较于时间投入,学习质量更为关键;课程参与在不同层次院校间均发挥关键性中介作用,但211院校的卓越班学生课程参与表现不够突出;而课外学习活动上,985院校学生在科研中与教师的互动不足,普通本科生所面临的科研任务挑战度有待提高,另外,卓越计划在一定程度上改善了普通本科生的实习参与,而对于促进研究型大学生的实习投入作用有限。

第三位报告的同学为21级硕士生李钰莹,报告题目为“自主设置二级学科的分布特征与时代趋势——兼论学科设置的影响要素”。本研究基于对2009以来高校自主设置的二级学科进行分析,研究发现,发现管理学、经济学和文学三个学科门类表现最为活跃,中医学、临床医学、作物学等一级学科表现活跃,并形成了人力资源管理、教师教育学、重症医学等高共识度的二级学科。研究认为二级学科设置遵循三重逻辑:权力场域的“效用逻辑”、学术场域的“知识内在发展逻辑”以及组织层面的“院校特征逻辑”。

第四位报告的同学为21级硕士生牛彤琰,报告题目为“澳大利亚高等教育拨款政策及经费来源探究——历史、现状和发展趋势”。本研究对澳大利亚高等教育经费来源机制进行历史回溯,并对澳大利亚各类高校的经费构成进行分析。研究认为我国高等教育经费配置启示:将拨款政策以立法形式明确下来,增加拨款总量和灵活度,同时拓展经费来源渠道,促进经费多元化,并努力均衡院校间的差异。

贾永堂老师认为李婧芸同学汇报的“重构终身教育时代下的大学观——基于历史与比较之视”具有现实意义,梳理文献过程显示出下了很大功夫,有自己的观点。贾老师同时指出本文章缺乏提出问题与回顾文献的过程;并且对大学观的提炼存在一定程度不足,如何将“大学之体、大学之魂、大学之用”进行深刻表达是下面需要进行的工作;同时该文章需要加强在大学理念变迁的过程梳理以及对终身教育下的大学观提出的合理性进行论证。

贾老师认为“自主设置二级学科的分布特征与时代趋势——兼论学科设置的影响要素”这一文章做的很不错、研究规范、材料扎实。同时也提出相应建议;第一,要明确问题提出过程,给出研究框架,应该回到学科制度这一领域。并且贾老师以比喻的方式指出,做研究你要找到“门”,提出问题,只有找到门才可以有机会和别人对话的可能。第二,问题表述存在不足,需要进行推敲。第三,对于学科增设应遵循的逻辑要求本研究并未明确提出。

王小青老师认为陈舟同学的“卓越生何以卓越?——学习参与及其工程能力发展效应探究”选题具有价值,具有现实性。王小青老师从文章发表和文章打磨这一角度对该文章进行点评。指出,该文章引用文献不够新,以及对外文文献梳理较少,对文章关键观点缺少引文支持;其次认为该文章标题“卓越生”是否需要加引号需要考量;另外文章摘要部分还需要概括出研究问题、研究过程等,并需要在结论与建议处要与其他已有研究进行讨论与对话;且最好在摘要部分即对数据来源进行说明。王小青老师同时针对大家写作能力不足提出担忧,并提出倡议,有可能的话,在学院开设相应的写作课程,提升大家写作水平,促进我院高等教育学学科发展。

洪敏老师认为牛彤琰同学汇报的“澳大利亚高等教育拨款政策及经费来源探究——历史、现状和发展趋势”选题明确,具有意义。同时洪敏老师立足比较教育视角,指出进行比较高等教育研究首先理清的是不同国家高等教育体制的差异性与可比性,更为重要的地方在于立足我国实际情况,在研究其它国家的高等教育经费体制下要提出符合我国国情的建议。

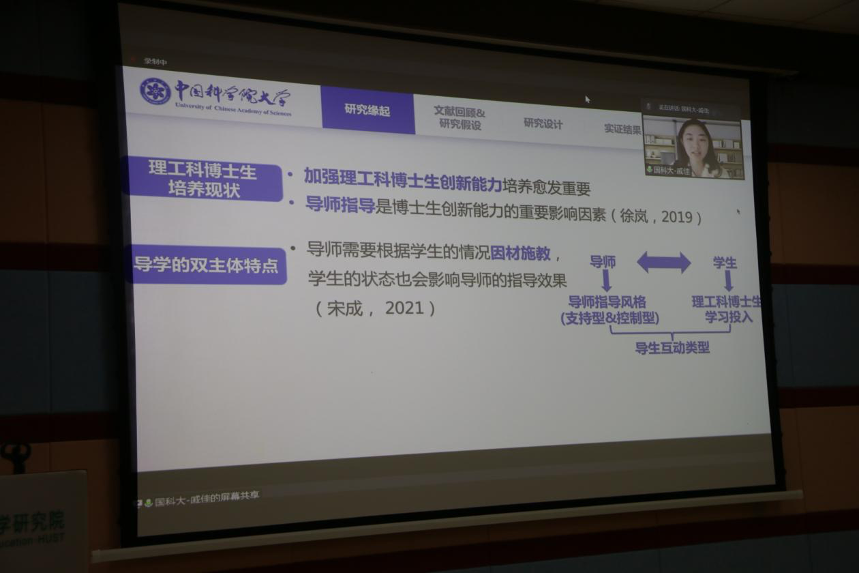

下半场共有五位同学进行汇报。下半场第一位报告的同学为中国科学院硕士生戚佳,报告题目为“导师阶段式指导与理工科博士生创新能力发展”。本研究基于481份面向博士生调查,基于导生双主体角度探究导师阶段式指导对理工科博士生创新能力的影响。研究发现,相较于导师低控制和学生低投入、导师低支持和学生低投入,其他导生互动类型均对理工科博士生的创新能力具有显著正向影响。年级在导生互动类型对理工科博士生创新能力的影响中起调节作用,低年级的博士生适宜高控制的导师指导风格,高年级博士生适宜高支持的导师指导风格。

第二位报告的同学为硕士生赵玉波,报告的题目是“新制度主义视角下我国研究型大学‘预聘——长聘制’的潜在风险及优化路径——基于北京大学的个案分析”。该研究以北京大学为个案基于新制度主义视角对我国研究型大学推行“预聘——长聘制”的高校人事改革的风险因素进行探究。研究得出:规制性层面风险在于导致教师晋升评价标准和晋升评价程序表现出明显的行政导向和绩效导向;规范性层面——制度的价值选择表现出明显的工具化倾向导致高等教育系统中的“学术竞赛”加剧;文化——认知因素层面出现高校群体群体认同缺失。最后,该研究从文化认知层面和操作性两个层面提出规避风险的策略。

第三位报告的同学为来自东北师范大学的魏家昌同学,报告题目为“良钥与良师:大学书院制建设刍议”。该研究对书院模式中书院导师制进行研究,研究认为书院导师制具有更加偏重师生交往程度、注重导师体系建设、着重导师综合素质的特点,另外具备濡染观摩、启发诱导、合作科研的教学形式。研究认为书院模式中书院导师制为提升本科质量提供一定程度建设策略。

第四位报告的同学为21级硕士生陈金好,报告题目为“民办院校学业期望、学生投入度、学生学习效果关系研究——来自自SSLD调调查的实证分析”。本研究基于一项大学生学习与发展调查,对民办院校学生的自我学业期望和学校学业期望对学生学习效果作用情况进行分析与差异性比较;并进行多群组模型不变性效度进行核验,通过核验。研究建议:应明晰不同主体期望作用路径及差异,实现针对性资源投入;外部规范与自主驱动双重作用增强学生投入度,进而促进学生增值;积极探究可解释性推广性的学生行动模型,勾勒各类院校典型学情样态。

第五位报告的同学为21级硕士生高雅,汇报题目为“新型研究型大学跨学科研究生培养:内涵、特征与挑战”。该研究选取新建研究性大学南方科技大学作为典型案例,基于系统论视角对其跨学科研究生培养探究。研究发现南方科技大学构建了相比传统研究型大学来说更为科学、自由的“培养过程”子系统、形成了保守与突破并存的“条件支撑”子系统以及突出科研而非培养的“质量保障”子系统。并指出从重跨学科科研到重跨学科培养,以及如何在跨学科研究生培养中实现更大的突破与创新是下一阶段南方科技大学跨学科面对的挑战。

许心蕊老师认为“导师阶段式指导与理工科博士生创新能力发展”该文章非常规范、完整、具有意义,研究思路也非常清晰。另外老师提出几点思考,认为选择博士生涯的时间段选择是否仅仅按照年级划分是否具有代表性;中介变量合理性是否有其他参考选择等。

许心蕊老师认为“民办院校学业期望、学生投入度、学生学习效果关系研究——来自自SSLD调调查的实证分析”该文章符合实证流程、研究规范,问题提出与论证具有一致性。同时许老师提出相应的建议,标题较大,本研究仅对一所院校进行调研,是否对在其他民办院校具有推广性;另外本研究对于概念使用的合理性进行加强思考,如“第一代”大学生作为舶来品,嵌入到该大学生家庭文化背景跨群组研究是否适合。

段斌斌老师认为“新制度主义视角下我国研究型大学‘预聘——长聘制’的潜在风险及优化路径——基于北京大学的个案分析”选题具有现实意义,能够引起青年教师的共鸣。另一方面段老师认为该主题真实问题的把握还需要加强,在文章的结构布局方面过于虎头蛇尾。并且段老师从退出机制角度对是否考虑延长聘期、是否允许转岗等方面对规避该制度风险提出自己的见解。

段斌斌老师认为“良钥与良师:大学书院制建设刍议”选题较为新颖。同时段老师指出本研究问题,首先该文章存在“问题意识”不突出,缺乏核心主题的问题;其次该文章的谋篇布局、架构逻辑不足,背景过于宏大。另外本研究文本存在使用新的概念、词汇、术语的现象,但实际而言很多常用的词源完全能够明确表述问题。另外段斌斌老师强调,同学们要加强论文的引文规范、校对,重视自己的学术声誉;在学术写作中,尤其青年作者不要故作高深,而是要用平实的语言将问题讲述清楚。

最后蔺亚琼老师老师对高雅同学“新型研究型大学跨学科研究生培养:内涵、特征与挑战”进行点评,并对下半场论文进行概括性点评。蔺老师认为该文章紧贴当下热点。但是同时也指出,热点是一个问题,更是存在风险的。如何辨析新型研究型大学跨学科之新,以及传统大学“跨学科”之间区别是值得思考的问题;另外,该研究存在研究资料挖掘有限的问题。

接下来蔺老师总结道,所有研究问题是灵魂,研究问题要具体。并且蔺老师嘱托同学们:“要常怀着好奇心找问题,激发自己的惊讶,扎根周围发生的现象进行探究。在座的各位只有少数会继续耕读博士,走上学术的道路。而对于大多数研究生而言,研究训练意义最直接表现为让我们将不懂的东西搞懂,将不会的问题弄会。研究生学术训练长远的意义在于训练自己思考、看待自己周围的世界的能力,这些才是学术训练对于我们真实的效用。”

接下来,进行现场提问环节。在座的各位老师和同学们热烈提出问题,相应汇报人也进行积极回应。

至此,华中科技大学教育科学研究院第七届学术年会高等教育学专场汇报圆满结束。