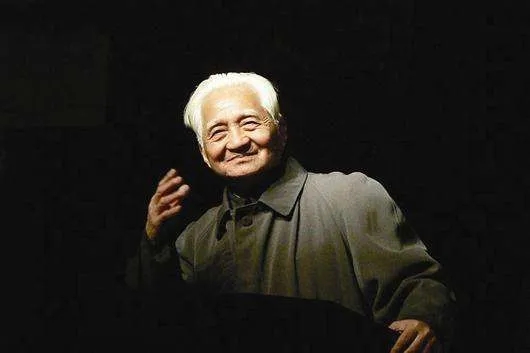

涂又光先生(1927—2012)是河南光山人,与北宋司马光是同乡。据说因其年少聪颖,有少年司马光砸缸救人之才,而被县长改名为“又光”——又一个司马光之意。涂先生是冯友兰先生的弟子,他将冯先生在美国的讲学书稿A Short History of Chinese Philosophy译为《中国哲学简史》,于1985年2月由北京大学出版社出版,被学界称为最契合冯先生思想的译本。他一直从事中国哲学研究,被陈鼓应先生称为中国大陆真正的哲学家。涂先生50岁前经历坎坷,在上世纪70年代末80年代初华工“广积人”时期来到华工工作,80年代末期以副教授身份在华工中文系离休。90年代初期,学校领导不拘一格,将已经离休的他评为正教授,让他到高教所(教科院)工作,直至2012年去世。他曾说在教科院工作的十多年,是他一生中唯一感到心情愉快的时期。涂先生是我们学校和学院的宝贵财富。他童颜鹤发,仙风道骨,在工科氛围浓厚的校园里行走,形成了一道独特的人文风景;他的传奇人生、传奇经历,以及关于他的种种传说和故事,为学校和学院增加了一抹文化亮色。

一、在传说和故事中初识涂先生

一般来说,通过传说和故事而为人们所认识的人,一定是不平凡的人。现在人们经常用网络语言“虽已淡出江湖,但江湖仍流传着他的传说”来标明一个人的“江湖地位”。我认识涂先生,首先是通过关于他的种种传说和故事来认识的。与涂老师的第一次见面,大概是在1996年7月初,但彼此没有交流,也没有任何印象。当时,我陪同导师潘懋元先生到华中理工大学参加高等教育学博士学位点建设咨询会。那时高教所刚刚获得教育管理博士学位点(1998年改为高等教育学),是华中理工大学文科的第一个博士学位点。学校领导和高教所非常重视,专门邀请北大汪永铨教授、喻岳青教授,华东师大薛天祥教授,东北师大王逢贤教授,武汉大学卫道治教授,湖北大学冷余生教授等来校,对高等教育学博士学位点建设进行咨询和指导。现在我已不记得涂先生是否出席了会议。但在晚饭时,我在饭桌上见到了涂先生。印象深刻的是,文老师在介绍菜品时说,红烧蹄髈是涂先生的最爱,是高教所的“所菜”,每次必点。记得涂先生还起身和潘先生交谈,并将他的新著《楚国哲学史》送给潘先生。除此之外,没有任何印象了。

1999年底,我正式来高教所工作后不久,就听到了关于涂先生的种种传说和故事。最能体现涂先生人格特质和个性特征的,主要有两个传说。一是说涂先生到美国参加学术会议回校后,高教所派人帮他到财务处报销差旅费,但财务处有关人员要求涂先生亲自去财务处对有关票据和经费使用做出说明。像涂先生这种具有中国传统人文知识分子气质的人,哪里受得了这番对待。他认为这是对他不信任,是对他人格的侮辱,怒气冲冲地将财务处办公桌掀翻在地后扬长而去,大有一种“士可杀不可侮”的气概。二是说在某次学术讨论会上,有青年学者说现在都快到21世纪了,还抱着“半部《论语》治天下”的观点是不合时宜的。涂先生听后勃然大怒,捶着桌子,吹胡子瞪眼地说,你们这些人连《论语》上的字都认不全,有什么资格说这样的话?!一时间搞得满堂参会人员大气都不敢出,会场安静得听得见衣针落地的声音。虽然这些传说和故事的真实性有待考证,但人们感兴趣的并不是传说和故事的真实性,而是传说和故事中的涂先生。传说和故事本身就是一种文化现象,真实性虽是基础,但到最后,真实性并不那么重要了,重要的是不断衍生和演绎的传说和故事。这正是传说和故事的文化魅力。

涂先生这一代人文知识分子就是这样,他们珍视中国优秀传统文化的价值,捍卫自己的人格尊严,愤世嫉俗,针砭时弊,对日益功利化的社会风气忧心忡忡,毫不客气地进行社会文化批判。许多学生回忆说,涂先生经常在课堂上大发脾气,曾毫不留情面地将上课迟到的学生拒之门外,将不认真听讲的博士生赶出教室。其实,他发脾气不是针对个人,而是对社会上和学校中的不良风气不满。加上他性情耿直,抑或有身体上的原因,才使得他上课时容易情绪激动,有时表现出不近人情的一面。

我就亲身经历过一次。大概是2002年5月某日,我和涂先生被分配在同一小组进行博士生招生面试。他对一考生提问说,你说你来自襄樊(襄阳),你知道襄阳羊叔子吗?该考生摸头不知脑,哪里回答得上来。涂先生非常生气,近乎怒吼地说,你连这都不知道,还来考什么博士!又是一个想来混文凭的!说完后怒气冲冲地走出考场回办公室了,也不参加后面的复试了。其实,我也不知道羊叔子是个什么历史人物,我估计参加复试的老师们也不一定知道。当时真是害怕涂先生转过头来问我。复试结束后,我赶紧查找资料,方才得知涂先生问的襄阳羊叔子,姓羊,名祜,字叔子。为西晋战略家、政治家、文学家。博学能文,清廉正直。因长期坐镇襄阳,人称襄阳羊叔子。事后联系他的个性回想,他当时对考生大发脾气,语言尖刻,针对的只是社会上普遍存在的只求文凭不求学问的现象。

二、用实力和人格书写传说和故事

这次亲身经历,验证了那些传说和故事大概都是八九不离十的。亲身领略了涂先生的风采之后,我在与涂先生交往时总是小心翼翼,生怕一不小心,惹来难堪。但在为人处世和学院工作上我毫不担心,我深信自己是与人为善、正直公平之人,只是害怕因学识浅陋而遭涂先生无情批评。记得2006年我在撰写《现代大学精神的批判与重建》一文时,曾经就重建大学精神问题向涂先生请教。涂先生非常耐心地听了我的观点后说,大学精神批判容易重建难,建议我在论证时要处理好大学传统精神与时代精神的关系,并说出了具体观点——大学既要有入世精神,也要有出世精神。高人一语点破“天机”,给我以极大启发。也许是我求学请教态度诚恳,为人为学一向低调,涂先生从来都没有批评过我。

涂先生是在用实力和人格书写传说和故事。涂先生主要从事中国哲学研究,但他学贯中西,纵横开阖,一通百通。从中文系离休后来高教所工作,他已年近70,但很快就在高等教育研究领域宏论迭出。他所著《中国高等教育史论》是我国第一部高等教育的史论著作,改变了中国高等教育史研究“有史无论”的状况。治史和论史是历史研究的两种不同境界,治史就像站在田间做历史,有一垄一地辛勤耕耘和收获之功效;论史则如矗立山顶看历史,有一览众山小,山高人为峰之境界。他发表在《高等教育研究》1998年第6期的《文明本土化与大学》一文,力主大学在实现文明本土化中发挥作用。由此论证了世界文明的发展趋向是“现代化”(modernization),而各本土文明的发展趋向是“全球化”(globalization)与“本土化”(indigenization)底统一。全球化与本土化都要现代化。他辨析了人文与科技的关系,认为两者是一个背包底内容,不是一副担子底两头。并引用布鲁贝克在《高等教育哲学》中所说,科学底发现一旦用于满足人底需要,实现人底希望,就成了人文。认为科学变人文,是光辉的辩证思维。文中有一个细节——他沿用传统用法,将“的”写作“底”。不知当时的编辑就此和他讨论过没有,我想编辑是不敢要求他改为“的”的。他发表中国高等教育历史发展“三阶段论”(人文阶段、科学阶段、科学与人文融合阶段),为开展大学文化素质教育,实现科学教育与人文教育的融合做理论上的论证;他提出“泡菜坛子理论”,为开展大学文化建设和文化育人提供理论支持;他提出“三Li说”,明晰了政治(力)、经济(利)、文化(理)领域各不相同的价值取向和运行规则,力主大学定位在文化中,为管大学、办大学提出忠告。凡此种种,都体现出涂先生的深厚学养和从心所欲不逾矩的境界。那些关于他的故事和传说,也就并非空穴来风了。

三、延续和光大涂先生的传说和故事

涂先生是比较典型的中国传统人文知识分子,他并不属于这个物质主义和工于算计的利己主义时代。他大发脾气,言辞尖刻,但绝不针对具体的人,而是针对不良的社会风气,他不愿意与这个物质主义和利己主义时代讲和。当然,当事情发生在具体人身上时,我们会感到难堪和难过。但我们要理解他、包容他,理解他和包容他的前提是从内心深处尊重他和敬仰他。一所大学和学院,甚至我们每一个人,都要有包容精神,都要尊重大师、敬仰大师;一切在人格和人品上没有问题的人,都值得尊重。

这些年来,我们一直在努力发掘涂先生带给我们的精神财富。2004年3月5日,教科院举办了涂又光先生教学思想研讨会,《高等教育研究》(当时为双月刊)第3期选取部分师生的发言,刊发了题为《我们需要什么样的教学——涂又光先生授课对学生产生深刻影响》的一组笔谈文章。其中,刘献君教授以《用整个生命去对待教学》为题,谈了对涂先生教学风格的认识。他说,涂先生授课,不是传达某种别人的知识,而是讲授经自己生命体验的、深思熟虑的、自己确信无疑的东西。2007年9月10日教师节,学校不少人自发为涂先生举行80寿辰庆祝会,杨叔子院士等亲临庆祝会为涂先生祝寿。我在庆祝会上发言时说:我们虽不是先生的嫡传弟子,但却因先生的八十华诞而自发地聚集起来,举行这样一个简朴而不失隆重的庆典,表达我们对先生的拥戴和崇仰,使人自觉出了我们这所大学和学院的希望。2012年11月4日涂先生去世后,不少人自发举行了涂先生追思会,时任校长李培根院士等亲临追思会现场,同大家一起追思涂先生的道德文章。2014年11月,中国高等教育学会高等教育学专业委员会、华科教科院和岭南师范学院三方在湛江联合举办了涂又光教育思想研讨会。另外,《岭南师范学院学报》在国内首次开辟“涂又光研究”专栏,刊发了约20篇相关文章;罗海鸥教授和雷洪德教授还主编出版了《涂又光研究》一书。开展这些活动的目的,都在于传承涂先生的思想,延续涂先生的故事与传说。这些故事和传说,既属于涂先生本人,也属于我们学院,甚至属于我们这所大学。作为教科院的一员,我觉得我们应该珍惜它,爱护它,并发扬光大之。

作者简介:张应强,湖北天门人,华中科技大学教育科学研究院教授,博士生导师。曾任我院院长,《高等教育研究》杂志副主编。